こんにちは。行政書士/社会保険労務士の石濵です。今回は変形労働時間制について解説します。

通常、労働基準法では1日の労働時間は8時間が上限となり、従業員にそれ以上の労働をさせるためには36協定を締結したうえで8時間を超過した労働時間分の割増賃金を支払う必要があります。ですが、常に毎日同じような業務があり、特に忙しい日のみ8時間を超過するような業種、業態であれば時間外労働の都度割増賃金を支払えばよいのですが、すべての業種業態が毎日8時間労働をする必要があるわけではありません。飲食業や娯楽業、小売業などは繁忙期と閑散期があり、閑散期には1日8時間の勤務は必要なくなるというケースもあります。そのようなケースに対応し1年単位、1か月単位、1週間単位で合計労働時間は変えず、日々の労働時間のみを変更し結果的に時間外労働を発生させないという変形労働制という制度を利用することができます。

変形労働制の種類

変形労働制は1年単位の変形労働時間制、1か月単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制、フレックスタイムの4つがあり、それぞれ変則的な労働をする期間のほか、ざっくり以下のような違いがあります。

以下、それぞれについて詳しく見ていきます。

1年単位の変形労働時間制

1年の中で繁忙期と閑散期がある業種に適した変形労働時間制です。例えば「毎月同じような働き方で月末月初が忙しくそれ以外はそれほど忙しくない」といった業種では1か月単位の変形労働時間制が適しているといえます。

1年単位の変形労働時間制を採用した場合、事前に取り決めた週に労働基準法の上限である40時間を超えた労働をさせたり、事前に取り決めた日に8時間を超えて労働させることができます。

例えば所定労働時間が8時間の職場である特定日に6時間労働とする代わりに、割増賃金を支払うことなく別の特定日に10時間労働させることができます。また通常の週の労働時間が40時間の場合に特定の週の労働時間を35時間にする代わりに割増賃金を支払うことなくで別の特定の週に45時間の労働をさせることができます。

ただし、無制限に認められるわけではありません。労使協定によってさまざまなことを定めなければなりませんし、その労使協定を所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。また、1日の労働時間の上限、1週間当たりの労働時間の上限も設定されています。

運用上のルール

1年単位の変形労働時間制は、単純に1年間の合計労働時間を最後に帳尻を合わせればよいというものではありません。運用上様々なルールがあります。

労働時間の上限

基本的には1日につき10時間、1週間につき52時間となります(例外として、隔日勤務のタクシー運転手の1日の上限は16時間)。ただし、対象期間(1年単位の変形労働時間制を採用する際に、当該変形労働制を適用する期間を1か月を超え1年以内の期間で定めなければなりません)が3か月以上の場合は労働時間が48時間/週を超える週は3か月までしか連続させることができません。

対象期間の設定

1年単位の変形労働時間制を運用するにあたり、対象期間というものを設定しなければなりません。対象期間とは、実際に労働時間を変形させて働かせる期間のことであり、1か月を超え、最大で1年までの期間で任意に設定することができます。例えば対象期間が3か月や半年であっても当該制度を利用することができます。

労働時間の定め方

まず前提条件として、対象期間内を平均した1週間の労働時間を40時間以内にする必要があります。越えてしまった場合は36協定の締結がなければ労働基準法に違反することとなり、36協定が締結済であれば時間外割増賃金の対象となります。また、1日及び1週間の労働時間にも上限がありますので、それを超える労働時間を設定した場合にも時間外割増賃金の対象となります。

さらに1年単位の変形労働時間制といえども「最終的に合計労働時間の帳尻が合えばよい」わけではありません。労働時間の決め方にもルールがあります。

まず一つ目として、あらかじめ労働日及び当該労働日の労働時間を定めなければなりません。当日になって「今日は2時間残業して、翌日は早上がりしてほしい」というような運用はできません。ただ、現実問題として何か月も先の勤怠スケジュールを立てるのは至難のワザです。なので、例外として対象期間を1か月以上の期間に区分することによって、運用開始時には最初の区分の労働日と労働日ごとの労働時間を定め、それ以降の期間においては労働日と労働日の労働時間ではなく各期間の合計労働日数と合計労働時間を定めるだけでよいこととなっています。

なお、後者のように期間を区切った場合はその期間の始まる30日以上前に会社と労働者の代表で書面による同意が必要となります。

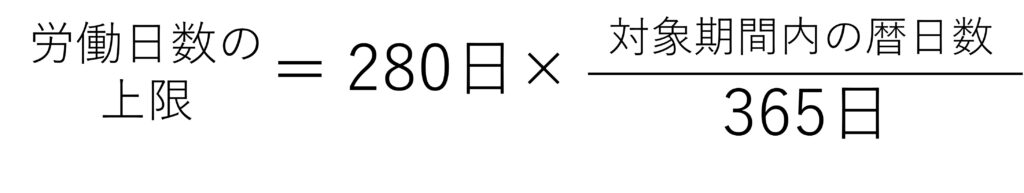

次に対象期間における所定労働日にも限度があり、原則として1年で280日までとなります。この280日というのは固定ではなく、対象期間の長さによって異なります。具体的には以下の方法で計算します。

なお、対象期間が3か月以内の場合は労働日数の限度の規定はありません。

特定期間

1年単位の変形労働時間制において、対象期間の中で特に煩雑となる期間がある場合を特定期間と定めることができます。

通常、週に一度は休日としなければならない(法定休日)為、最大の連勤は6連勤となりますが、特定期間を定めた場合は最大12連勤(初めの週の頭を法定休日とし、次の休日を翌週末とする)という運用が可能となります。

特定期間の長さについて規定はありませんが、対象期間の相当部分を特定期間とすることは、“対象期間のうち特に忙しい期間を特定期間とする”という法の趣旨に反し、実施することができません。

また、いったん設けた特定期間を対象期間内に変更することも認められないので注意が必要です。

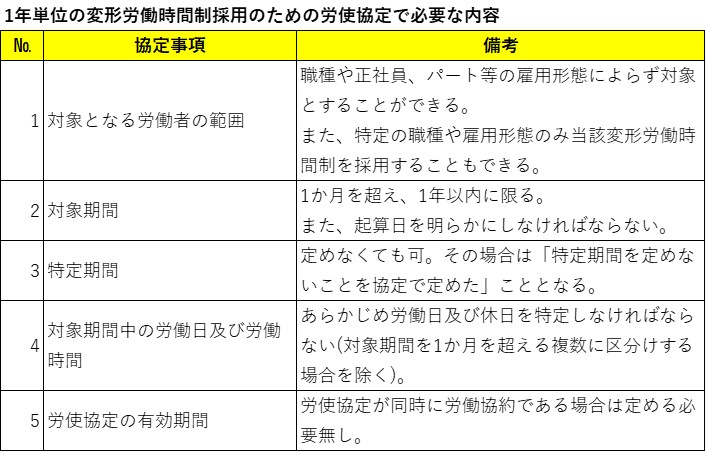

労使協定で定めなければならない内容

1年単位の変形労働時間制を採用するためには会社と労働者の代表とで労使協定を締結したうえで所轄の労働基準監督署へ届け出なければいけません。労使協定で定めなければならない内容は以下の通りです。

その他

その他の規定として、以下のようなものがあります。

- 1年単位の変形労働時間制を採用した場合、労働基準法で週の労働時間を44時間とする特例措置の対象となっている場合であっても週の法定労働時間は40時間となる

1か月単位の変形労働時間制

月の中で繁忙期、閑散期がある業種によく採用される制度です。あらかじめ特定された週に40時間を、または特定された1日に8時間を超えて労働させることができます。1年単位の変形労働時間制や1週間単位の変形労働時間制では労働基準法による週法定労働時間の特例の対象となる事業であっても週40時間が法定労働時間となりますが、この制度では週に44時間が法定労働時間となります。

また、1日の労働時間の上限は設けられておらず、1年単位の変形労働時間制や1週間単位の変形労働時間制の1日の上限労働時間である10時間を超えて労働させることが可能となっています。

運用上のルール

基本的には1か月の労働時間を平均して40時間/週(44時間/週)に抑えれば1日あたり、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超過しても時間外労働として取り扱わないという制度です。ただし、制度運用にあたり厳格なルールがあり、そのルールに沿って運用しなければなりません。

労働時間の上限

まず、前提条件として、1か月単位の変形労働時間制を適用する期間(変形期間)を定めます。期間は1か月を超えることができませんが、2週間や3週間など任意に設定することができます。

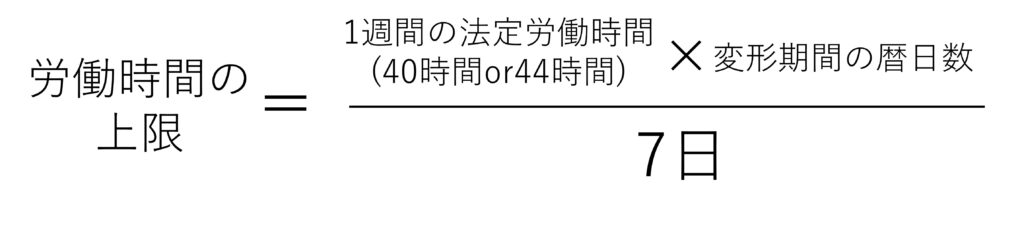

次に、変形期間内の労働時間を定めることとなりますが、1日の労働時間の上限や1週間の労働時間の上限はありません。ですが、変形期間の長短に応じ大枠の労働時間があり期間の合計労働時間はその大枠の労働時間を超えることはできません。大枠の労働時間は以下のような計算方法となります。

具体的には以下のようになります。

変形期間の定め方

変形期間とは1か月単位の変形労働時間によって労働させる期間です。変形期間は1か月以内の期間に限りますが、月単位にこだわる必要はなく、2週間や3週間でも構いません。ただし、いつから変形期間が始まるのか(起算日)は必ず定めなければなりません。

労働時間の定め方

各日の労働時間及び休日は変形期間が始まる前までに定めなければなりません。また、定めたのちに使用者の一存で枠そのものの変更はできません。例えば通常8時間労働の会社で1か月単位の変形労働時間制を利用し7時間労働の日があったとします。その日に8時間の労働をさせた場合、7時間を超えた分は時間外労働として扱います。その時になって労働時間の枠を再調整することはできません。

また、あらかじめ時間外労働を見込んで変形労働制を利用することはできませんので注意が必要です。

労使協定又は就業規則に定めなければいけない内容

1か月単位の変形労働時間制を採用する際には、労使協定又は就業規則その他就業規則に準ずるもの(常時10人未満の労働者を使用する使用者の場合のみ)によっていくつかの協定事項を定めなければなりません。具体的には以下の内容となります。

なお、いずれの協定方法を採用するにしても労働者への周知を徹底する必要があります。また、労使協定及び就業規則は所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

1週間単位の変形労働時間制

日によって忙しさがまちまちで、忙しい日とそうでない日の差が激しい事業場で採用されることがある変形労働時間制です。他の労働時間制と決定的に違うのは「緊急でやむを得ない理由がある場合は、前日までは労働時間を変更することができる」という非常に使用者にとって都合の良い制度となります。なので、この変形労働時間制を採用できるケースはある程度限られます。

この制度を採用できるのは

この制度を採用するためには、以下の2つの要件を満たす業種でなければいけません。

- 日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測したうえで就業規則その他これに準ずるものにより隔日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業(小売業、旅館、料理店、飲食店のいずれか)であること

- 常時使用する労働者数が30人未満の事業であること

この2つの要件を満たしたうえで労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

運用上のルール

1週間単位の変形労働時間制は期間が1週間と短いため、労働時間のルールは簡素なものになっています。

労働時間の上限

1週間単位の変形労働時間制は当該1週間の中で労働時間を調整する制度です。変形期間は1週間以外になく、また1週間での労働時間の上限は通常と変わらず40時間/週となります。ただし、1週間の労働時間の特例措置の対象となっている事業所であっても44時間/週とならず40時間/週となります。

また、1日の労働時間の上限は1年単位の変形労働時間制と同様に10時間と定められています。

労働時間の定め方

使用者が労働者に対し、変形期間となる1週間が始まる前に書面で通知することで労働時間を定めることができます。

また、緊急でやむを得ない事情によって急遽労働時間を変更する場合は変更をしようとする日の前日までに書面で通知する必要があります。

労使協定に定めなければならない内容

1週間単位の変形労働時間制を採用する際には、使用者と労働者の代表で労使協定を締結する必要があります。協定で定めなければならない内容は以下となります。

変形期間内の具体的な労働時間は当該変形期間が始まる前に書面で通知をすればよく、労使協定で時間まで定める必要はありません。

フレックスタイム

フレックスタイムとは一定期間における労働時間のの総枠を定め、その総枠の中であれば各日、各週の労働時間を労働者がある程度自由に定められるという制度となります。採用の為には労使協定こそ必要なものの、清算期間(フレックスタイムを採用する期間)が1か月に満たない場合は労働基準監督署への届け出が不要であり、一見して導入しやすく感じますが、1年単位の変形労働時間制や1か月単位の変形労働時間制と比べ導入企業は少なくなっています。

理由としては多々あるとは思いますが、“労務管理が難しい”ことが一番の理由であると言われています。

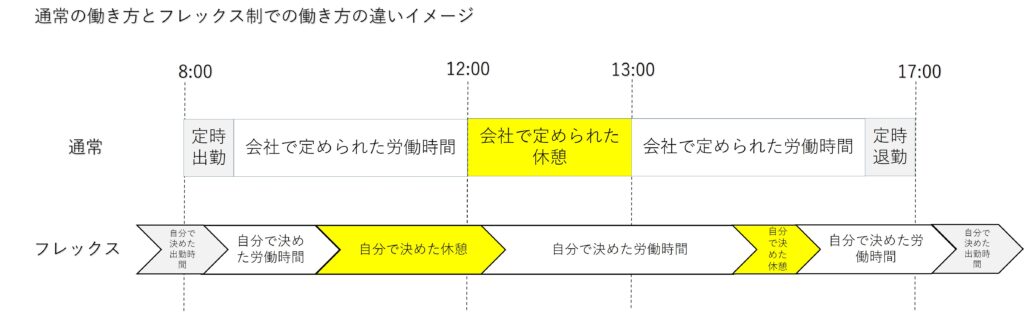

フレックスタイムの具体的な効果

フレックスタイムを採用することで法定労働時間の1日の枠(8時間)及び1週間の枠(40時間or44時間)が撤廃され、労働者はそれらにとらわれることなく自由な時間に労働することができます。

ただし、清算期間(3か月以内のフレックスタイム採用期間)を設定し、その枠内での合計労働時間及び清算期間を1か月ごとに区分した区分期間内での枠が存在し、その枠を超えた労働をさせた場合には時間外労働として扱われることとなります。

なお、区分期間は清算期間が1か月以内の場合には設定されません。

運用上のルール

まず、フレックス導入の際に一番大切なこととして、「フレックス制導入後の労働時間(コアタイムを設定した場合はコアタイムを除く)の開始、終了時間は労働者の任意とする」ことが挙げられます。不規則な労働シフトを管理者が労働者に命じるという運用はフレックスとは認められません。

また、それ以外にもさまざまなルールがあります。

清算期間と区分期間

フレックスタイムを導入するにあたり、清算期間を定めます。清算期間とはフレックスタイムを採用し労働者の総労働時間を定める期間のことです。また、区分期間とは清算期間を1か月ごとに区切った期間(及び最後に生じる1か月未満のはんぱ期間)となります。

清算期間と区分期間に労働時間の上限が定められており、労働者はその範囲で労働時間を自由に選択し労働を行うこととなります。

労働時間の上限

労働時間の上限は①清算期間の上限と➁区分期間の上限の2つがあり、いずれの上限も超えることはできません。まず、清算期間の上限ですが、以下の計算式で計算した法定労働時間の総枠が上限の労働時間となります。

ただし清算期間が1か月を超えた場合、1週間の労働時間特例措置の対象となる事業についても法定労働時間を40時間/週で計算しなければなりません。

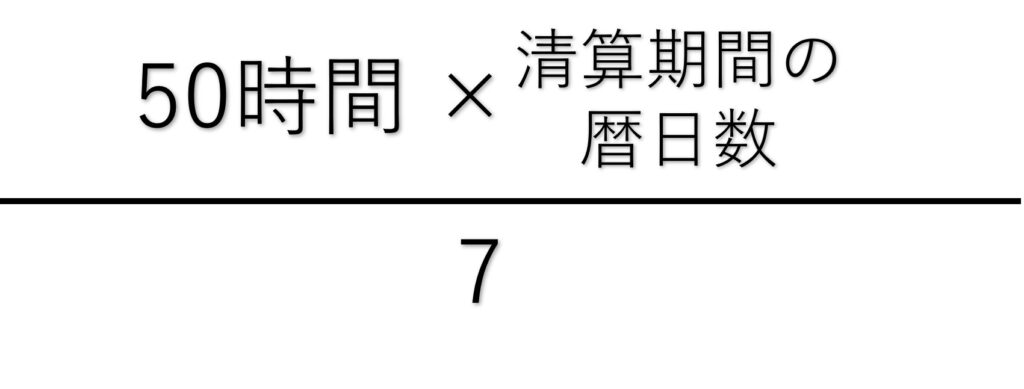

また、区分期間の上限は以下の計算式によります。

区分期間はその特性上、清算期間が1か月を超えない場合は設定することはできず、その場合は清算期間の上限のみを守ればかまいません。

コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイムを採用する際に、コアタイムといい、労働者が必ず労働しなければいけない時間帯を設けることができます。逆に労働者が労働時間を選択できる、本来のフレックス制度の趣旨としている時間をフレキシブルタイムといいます。コアタイムを定めるか定めないかは会社ごとに定めればよく、労働者の労働時間すべてがフレキシブルタイムである“完全フレックス制”でも問題ありません。

コアタイムを設ける例としては「毎朝の朝礼の時間のみコアタイム」「昼イチの会議の時だけコアタイム」といった形で利用するケースが考えられます。

完全週休2日制の場合のフレックスタイムの適用の例外

清算期間内の労働時間の上限は暦日を基準に定められるため、所定休日のタイミングによっては実情に合わせることが困難な場合があります。

例えば、清算期間が1か月(31日)の場合の労働時間の上限、その採算期間全体での労働時間の合計は177.1時間(40時間/週で計算)となりますが、土日休みの完全週休2日で考えた場合2022年7月は労働日が21日となりますが、2022年8月は23日となり、“労働時間の上限が同じなのに労働日数が違う”という現象が発生してしまいます。

その場合、労使協定によって労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日の法定労働時間である8時間に乗じて得た時間とすることを定めることができます。この定めを締結した場合、清算期間内の労働時間の計算は以下のようになります。

この計算式を用いた場合、上記例での2022年7月を清算期間と定めた労働時間の上限は177.1時間→168時間となり、2022年8月は177.1時間→184時間となります。

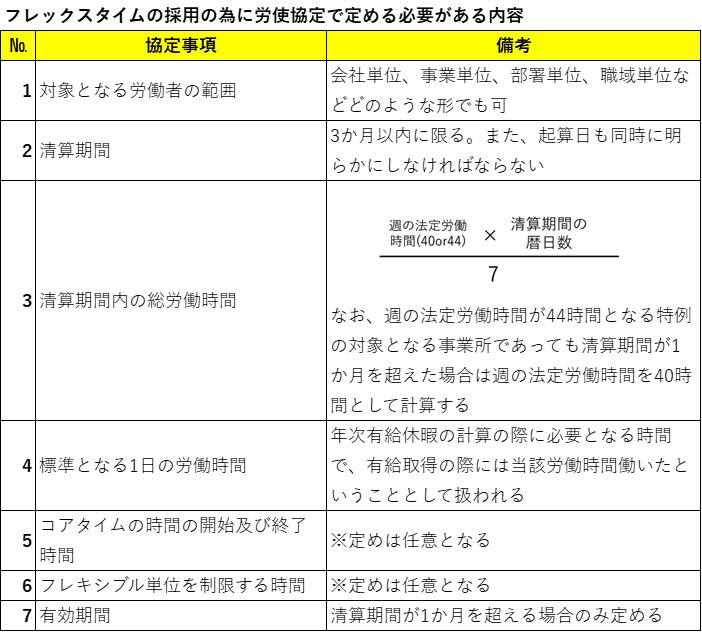

労使協定に定めなければならないこと

フレックス制を導入するには、使用者と労働者の代表で労使協定を締結しなければなりません。必要な内容は以下の通りとなります。

なお、当該労使協定は所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりませんが例外として清算期間が1か月未満の場合は届け出なくてもよいこととなっています。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。