こんにちは。行政書士/社会保険労務士の石濵です。今回は一般企業の懲戒処分について詳しく見ていきたいと思います。

懲戒処分に関しては、明確な法規定が存在しないケースが少なくありません。労働法規の一般法である労働基準法で明確に規定しているのは減給処分時の上限に関する規程(労働基準法第91条)と、会社として取り決めがあるのであれば就業規則に記載しなければならない事(労働基準法89条9)くらいで、後は公務員の規則である人事院規則12-0(職員の懲戒)を参考にしたり、過去の判例等をみながら会社ごとに定められています。

明確な法的基準のない懲戒処分ですが、労働者の収入だけでなく地位や名誉にまで関連してくる性質を持つため、使用者と労働者で争いとなるケースが非常に多く、取り扱いには細心の注意を払う必要があります。就業規則に懲戒規定を定める際、実際に懲戒処分を実行する際に不安な点があれば顧問社労士や顧問弁護士に確認するか、過去の判例等を調べてから実行するように心がけてください。労働基準監督署への問い合わせも有効かもしれません。

なお、社会保険労務士は使用者、労働者間の争いが発生した後はその争いに関与することができません。社会保険労務士への相談をご検討する場合は争いが発生する前に相談することをお勧めします。

懲戒処分をする為に必要なこと

懲戒処分は人の収入、地位、名誉などにかかわる非常に強い効力を持つ行為です。それゆえいくら使用者であっても乱用することはできません。懲戒処分を行うべき行動や現象があり、その行動や現象に対して釣り合いのとれた処分を行ったという客観的かつ合理的な理由付けが必要となります。

処分事由は定められているか

基本的な考えとして、懲戒処分を実行する為には就業規則や労働契約等で懲戒処分について定められていなければいけません。例えば私生活上で刑法違反を犯した場合、相当に軽微な違反を除き社会通念上は法人内においても懲戒処分が妥当だと思うかもしれませんが、就業規則や労働契約等で懲戒に関する規定を定めていない場合、本人の意思に反して懲戒処分をすることは難しいでしょう。

処分の程度は適当か

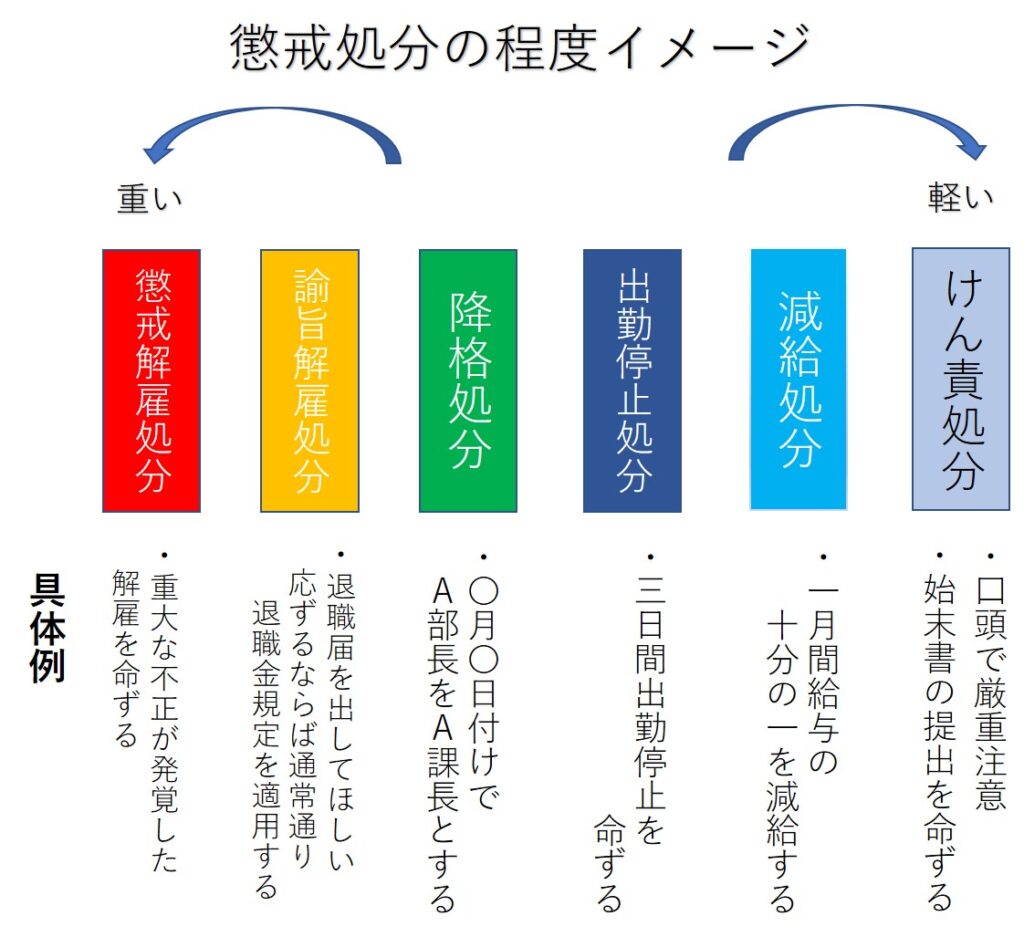

就業規則や労働契約に懲戒処分の規定が存在していたとしても、その処分が重すぎる等の理由により認められないケースもあります。一般的に懲戒処分は軽い順に“けん責処分”“減給処分”“出勤停止処分”“降格処分”“諭旨解雇処分”“懲戒解雇処分”というように定めているケースが多いのではないでしょうか。処分の種類に関しては労働基準法や労働契約法に定めているわけではありませんので会社によって違いが出てきます。また、各懲戒処分の処分内容そのものも違うケースもあります。例えば、会社によってはけん責処分よりも軽い懲戒処分に“戒告処分”を置き「戒告処分の場合は口頭で厳重注意」「けん責処分の場合は口頭で厳重注意+始末書提出」のような運用をしているケースもあります。

どのような懲戒処分を定めているかももちろん大切なのですが、もう一つ気を付けたいのは「社会通念に照らし合わせて実行する懲戒処分が妥当なのか」です。いくら懲戒処分の規定が就業規則などに定められていても、その規定が重すぎる場合はその後の紛争等で無効となる場合があります。処分の程度に関しても懲戒処分の種類と同様に労働基準法等の労働法で明確に定められているわけではないため、過去の判例を参考にするしかありません。

なお、例外的に減給処分の際の金額に関しては労働基準法に記載があり、具体的には1回の非違行為(ルール違反)に対し平均賃金1日分の半額、1賃金支払い期の合計額で賃金総額の1/10が上限となります。

次に、各懲戒処分について個別に確認していきます。

けん責処分

一般的には従業員に対し口頭で厳重注意を行い、始末書を書かせる等の方法で反省を促す処分です。けん責処分より軽い懲戒処分として戒告処分を定める場合は、

・戒告処分→口頭での厳重注意のみ

・けん責処分→口頭での厳重注意+始末書の作成

というような形になるかと思います。それだけに留まらず、賞与査定や人事考課で不利な判断をされる場合もありますが一概には言えません。

減給処分

非違行為(ルール違反)をしたことを理由として賃金を一定額減らす懲戒処分です。減給される額は労働基準法で上限が決まっています。

労働基準法第91条(制裁規定の制限)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

例えば1日の平均賃金が10,000円の場合は1回の非違行為での減給処分の上限は5,000円となります。こちらは非違行為が1日に何度もあれば複数回の適用をすることができますが、合計でも賃金支払日の総額の1/10を超えることができないため、例えば該当月の賃金が220,000円だった場合は22,000円が減額処分の上限となります。

懲戒処分によって賞与から減給する場合、支給する際の支給要件や支給時期や算定方法等が就業規則や労働協約等に特に定められておらず、労働者の勤務成績や会社の業績等に応じて賞与の支給不支給が決定される場合は特段の制限を受けず自由に減額することが可能ですが、上記内容が就業規則や労働協約に明確に定められている場合は本項の制限を受けることとなります。

なお、懲戒処分の一環である減給処分と遅刻や早退、欠勤等があった場合に労働者の賃金から一部を控除する欠勤控除とは扱いが違います。

欠勤控除とは、労働契約によって出勤を義務付けられている日及び時間に会社都合の休みや有休等の特別な事情がなく欠勤した場合に、その欠勤分を固定給から控除してしまう仕組みです。労働契約法第6条(労働契約の成立)及び民法第624条(報酬の支払い時期)、労働基準法第24条(賃金の支払)から導き出される“ノーワーク・ノーペイの原則(労働者が労務を提供していない間はその分の報酬を支払う必要はない)”という考え方があり、欠勤控除は「罰則として減給する」わけではないからです。

労働契約法第6条(労働契約の成立)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する

民法第624条(労働契約の成立)

① 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

➁ 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる

労働基準法第24条(賃金の支払)

① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる

➁ 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない

出勤停止処分

一般的に減給処分よりも重篤な非違行為(ルール違反)をした場合に実行される懲戒処分で数日から2週間程度の期間、出勤を停止させる処分です。一見すると減給処分の方が労働者にとってはキツいようにも感じますが、懲戒処分としての出勤停止期間はノーワーク・ノーペイの原則から賃金は発生せず、また所定労働日にも該当しないため有給休暇を取得することもできません。

同じ出勤停止でもインフルエンザやコロナウイルス感染を原因とする、いわゆる「自宅待機命令」とは全く性質が異なります。こちらは“労働日”に“会社命令”で自宅待機をするのでその間の賃金は発生します。混同しないようにしましょう。

なお、出勤停止処分の期間は数日から2週間と前述しましたが、この期間は各種労働法に定められているわけではなく、非違行為の内容と社会通念を照らし合わせて妥当性を判断します。もちろん1か月を超える出勤停止が妥当と判断されるケースもありますが、通常は無給状態が継続すれば生活に支障をきたすはずで、ある意味では解雇よりも厳しい面も持ち合わせているので、あまりにも長い出勤停止は後々の紛争を引き起こす可能性が大いにあります。

なお国家公務員は人事院規則にて次のように定められています。

人事院規則12-0職員の懲戒 第2条(停職)

停職の期間は、一日以上一年以下とする

降格処分

一般的には出勤停止処分よりも重篤な非違行為(ルール違反)をした場合に実行される懲戒処分です。出勤停止処分と同じく各種労働法で降格処分について定められているわけではなく、2階級降格、3階級降格が即人事権の乱用とみなされるわけではありません。ただし、多くの場合に労働者の社会的地位の降下と共に恒久的な所得の減少を含んでいるものが多く、手続き規定を含む明確な降格処分に関する規定が定められていなかったり、定めていたとしても社会通念上に照らし合わせて合理性を欠く場合は後々紛争になる可能性が大いにあります。

一方、懲戒処分でない降格の場合は就業規則に特段の規定がない場合でも実行可能です。企業の人事権は幅広く認められているので、適材適所の観点から課長を係長に、部長を課長にといった人事異動は広く行われています。

ただし、会社の人事権行使による降格も無制限にできるわけではなく、2階級や3階級の降格や軽微な理由での降格は人事権行使の乱用として認められないケースもあります。

いずれにしても、できる限り明確な規定を定め、社会通念に沿った人事を心がけることが重要です。

諭旨解雇処分

労働者に退職届の提出を命じるという、非常に重い処分となります。相当な非違行為(ルール違反)があり、かつそれが繰り返し行われた場合等に認められる懲戒処分で、紛争につながるケースが非常に多くなっています。

よく言われるのが「諭旨解雇の場合は退職金が出るが、懲戒解雇の場合は退職金が出ない」といった内容です。これは特に法的に決まっているわけではありません。まずは自社の就業規則、給与規定をご確認ください。「諭旨解雇の場合は退職金を支給する」「諭旨解雇、懲戒解雇いずれも退職金を支給しない」等の記載があれば、そのようになり、なければ基本的には通常の退職金規定に従う形になります。

ただし、就業規則や給与規定に「諭旨解雇、懲戒解雇いずれも退職金を支給しない」となっていた場合でも、注意が必要です。判例上は単に諭旨解雇処分または懲戒解雇処分に該当するというだけで退職金を不支給または減額とすることは認められておらず、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為があった場合」のみ認められるとなっています。処分事由となった非違行為によって千差万別ということです。

懲戒解雇処分

一般的には懲戒処分の中で最も重い懲戒処分と言われています。諭旨解雇処分は退職届の提出を命じる処分であるのに対し、懲戒解雇処分は即解雇を命ずる処分となっており、結果は同じですが細かい点で違いがあります。少し紹介しましょう。

※懲戒解雇と諭旨解雇は法令等によって定めがあるわけではなく、経験による私見及び一般論によって分類致します。会社によって違う場合が多分にありますので詳しくは就業規則又は当該会社の人事担当に問い合わせるのがよいかと思います。

諭旨解雇との違い① 解雇予告の有無

通常解雇を行うには解雇予告を少なくとも解雇の30日前までに行うか、相応の金銭を支払う必要があります(労働基準法第20条)。ですが、この条文にはただし書きが存在し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合には解雇予告は必要ないものとされています。

多くの場合は諭旨解雇の場合は解雇予告(又は解雇予告手当)を行いますが、懲戒解雇の場合はただし書きにある「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」とし、解雇予告を行わず即時解雇とします。解雇予告期間は有給を取得する権利もあり、その間は各種保険も加入し続けますが即時解雇された場合はそんなわけにもいきません。

労働基準法第20条(解雇の予告)

① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

諭旨解雇との違い➁ 退職金

就業規則の懲戒規定に諭旨解雇と懲戒解雇のいずれも定めている場合、一番大きな違いはここであることが多いです。退職金は功労的意味合いが強い金銭で、会社に多大な損害を与えた者に支給するのは趣旨に反します。最も、退職金規定も会社によって違いがあるために一概には言えません。

諭旨解雇との違い③ 目的

諭旨解雇処分、懲戒解雇処分いずれの場合も当該労働者の解雇が一番の目的であることは言うまでもありません。ただし、懲戒解雇処分の場合はそれに加え、会社の秩序維持=処分の見せしめという部分も強くなります。懲戒解雇処分は見せしめの為に大きく取り扱い、諭旨解雇の場合は温情的に内々で行うというケースもみられます。

今回はここまでです。次回もよろしくお願いいたします。